【2025年版】シングルマザーのこれから役立つ資格・ITスキル&支援制度ガイド

子育てと仕事の両立に悩むシングルマザーへ。「資格を活かして柔軟に働きたい」「子どもとの時間も大事にしたい」 そんな想いを持つ方へ、柔軟な働き方と安定収入を目指すための医療・福祉の資格やIT系のスキル、知っておきたい支援制度をわかりやすくご紹介します。

目次

シングルマザーが資格・ITスキルで得るメリットと年齢別チャレンジデータ

仕事・育児と両立できる資格・ITスキル取得のメリット

収入面・働き方の柔軟を高めて生活の支えに

時間の制約や収入の不安定さに悩むシングルマザーにとって、資格やITスキルの取得は「安定収入」や「働き方の選択肢を増やす」ことを実現する現実的な支えとなります。そして、医療・福祉・ITなど、柔軟な働き方や在宅勤務が可能な分野での活躍を目指すことができます。

未経験でも始められるeラーニング講座も

この記事で紹介する、未経験者でも習得可能なRPAやSAPなどのITスキルも、気軽に学べるオンライン講座などでの学習カリキュラムが充実してきており、仕事や育児と両立しながら自宅で学べます。

学びの継続を支えるコミュニティや支援制度

たとえば、人気のITスキルを学べるプログラム「でじたる女子+」では、オンライン講座+仲間とつながれるコミュニティを提供。国の補助制度も活用でき、年齢や子育て中でも“現実的に始められる”環境が整っています。

40〜50代からでも始められる!資格取得のリアルデータ

介護福祉士:40〜50代の合格者が全体の40%以上

2025年の介護福祉士の合格者数は、20代、40代、50代の順で多くなっています。再就職やキャリア転換を目指す実務経験者が多く、世代を超えてチャンスがあります。

出典:社会福祉振興・試験センターホームページ 第37回介護福祉士国家試験の合格発表について

医療事務:短期・在宅で学べる人気資格

2024年度、全国福祉医療教育協会の実施する実務能力認定試験の受験者は、30代が全体の20.5%、40代が21.2%、50代16.0%。これらの試験のうち「医師事務作業補助者実務能力認定試験」の合格率は74.3%です。

出典:全国福祉医療教育協会 2024年度試験実績

ITスキル習得も増加中「でじたる女子プログラム」の受講実績から

全国各地で、地方在住の女性に高度ITスキルのリスキリング機会を提供する女性DX人材育成・就労支援事業「でじたる女子プロジェクト」では、受講者の8割超がデジタルスキルを習得したと報告されています。

家事、あるいは仕事と両立しながら学べる環境整備が進んでおり、40代、50代からでも学びやすい仕組みが整いつつあります。

出典:でじたる女子コンソーシアム レポート

シングルマザーに人気の「本当に役立つ」資格5選

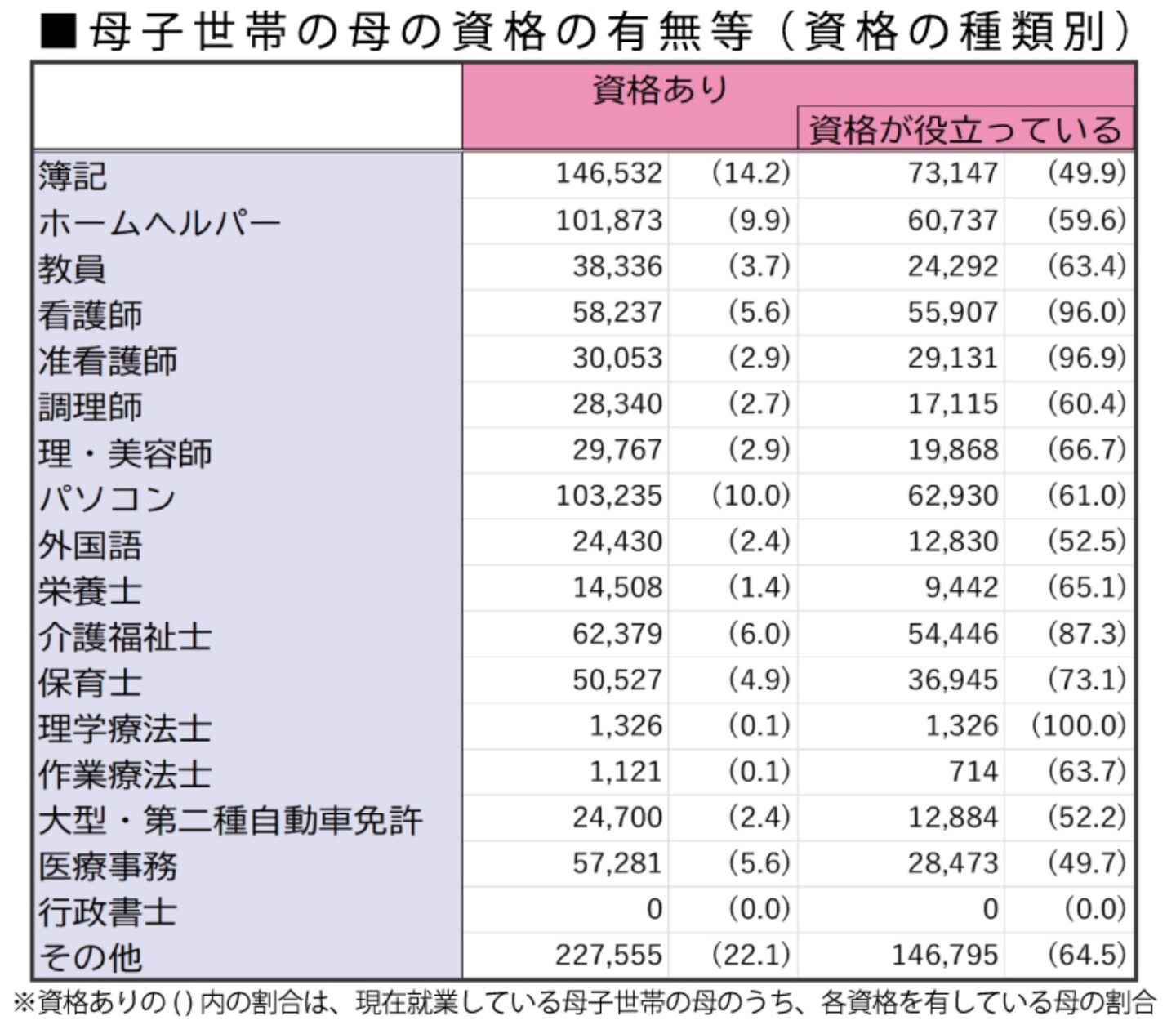

出典:「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告」(こども家庭庁)表10-(2)を加工して作成

厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果」によると、シングルマザーの約65%が何らかの資格を取得しており、その半数以上が実際の就労に活かしていると回答しています。

中でも、医療・福祉系の資格は「資格が役に立っている」と答えた人の割合が非常に高く、人気と実績を兼ね備えたものとなっています。※()内が「資格あり」と回答した人のうち、「資格が役立っている」と回答した人の割合

- 理学療法士(100%)

- 看護師 (96%)

- 准看護師(96.9%)

- 介護福祉士(87.3%)

- 保育士(73.1%)

福祉や医療分野で働くためには、専門的な知識や資格が要求されます。これらの職場は慢性的な人手不足ということもあり、資格を取得していればフルタイムほか時短勤務やパートタイムなどさまざまな条件で仕事に就きやすく、収入も安定しているとされています。

「理学療法士」資格の取得方法、学習期間・費用の目安

介護・医療の現場で身体・生活面を支援できる国家資格。病院、介護施設、訪問リハビリなど幅広い分野で活躍でき、今後も需要が高まると見込まれています。

理学療法士資格の取得方法

理学療法士養成校(専門学校・大学/3〜4年制)で3年以上学ぶ → 国家試験合格で資格を取得。

※夜間部や子育て支援体制のある学校もあり、育児と両立しやすい環境あり。

理学療法士資格の学習期間・費用の目安

学習期間の目安:3年以上

年間授業料の目安:約100〜150万円

初年度納入金の目安:約150〜180万円前後(入学金+授業料等)※参考:公益社団法人東京都専修学校各種学校協会 令和6年度学生・生徒納付金調査結果ほか

支援制度

高等職業訓練促進給付金/理学療法士修学資金貸付制度/理学療法士資格取得支援事業など。※支援の対象となるかどうかは自治体や各施設で要確認。

理学療法士の職場傾向・柔軟度

活躍分野:病院、高齢者施設、訪問介護、在宅サービスなど。

働き方の柔軟性:パート勤務・短時間勤務・夜勤なしなど、生活スタイルに合わせたシフト相談がしやすく、家庭との両立が可能。

適段階的に準備を進め、養成校通学と生活との両立を保ったまま資格取得・就職を叶える道を探りましょう。

モデル事例:39歳・ひとり親歴4年・元事務職の場合

- 背景と動機:

「年齢を重ねても現場で必要とされる仕事がしたい」

→母親の介護経験をきっかけに医療分野への関心が高まり、理学療法士資格を検討 - ステップ例:

1. フルタイム勤務を退職し、生活との両立を重視して短時間パートに切り替え

2. 子どもが小学校高学年になったタイミングで、支援制度を活用して養成校(3年制)へ進学

3. 学内実習・国家試験を経て、地域の病院リハビリ科に就職

4. 時短勤務からスタートし、将来的には訪問リハビリなどにも挑戦

「看護師」「准看護師」資格の取得方法・学習期間・費用の目安

医療現場の中核を担う国家資格。 病院・診療所・介護施設・訪問看護など多彩な現場で活躍でき、安定性・収入面でも支持されている職種です。准看護師から正看護師へのステップアップも可能。

看護師・准看護師資格の取得方法

准看護師を目指す場合

中卒以上 → 准看護師養成所(2年制)に通学 → 准看護師試験(都道府県が実施)合格で資格取得。

看護師を目指す場合

高卒以上 → 看護専門学校(3年制) or 看護大学(4年制) → 国家試験合格で資格取得。

※准看護師取得後に進学し、看護師資格を目指すルートもあり

※夜間部や通信制の看護課程あり(自治体・一部の学校にて)

看護師・准看護師資格の学習期間・費用の目安

准看護師を目指す場合

学習期間の目安:2年制(養成所)

授業料の目安:約30〜50万円/年、教材費・実習費用など含め年間で50万円程度 ※参考:一般社団法人日本准看護師連絡協議会ホームページ

看護師を目指す場合

学習期間の目安:専門学校なら3年制、大学なら4年制

学費の目安:専門学校で約400万円、初年度納入金:約130万円~150万円前後 ※参考:公益社団法人東京都専修学校各種学校協会 令和6年度学生・生徒納付金調査結果ほか

支援制度

高等職業訓練促進給付金/教育訓練給付金/自治体支援/看護師修学資金貸付制度など※支援の対象となるかどうかは自治体や各施設で要確認

看護師・准看護師の職場傾向・柔軟度

活躍分野:病院・クリニック・訪問看護・特別養護郎宇人ホームなど

働き方の柔軟性:正職員・パートタイム・夜勤専従・日勤のみなど、多様な働き方が選択可能。 育児中・時短勤務希望などにも対応する医療機関が増加中。

子育てとの両立を前提に、段階的な進路選択ができるのが看護師資格の強み。

モデル事例:41歳・ひとり親歴6年・元営業職の場合

- 背景と動機:

「安定した収入と、社会貢献度の高い仕事に就きたい」

→子育て中に親の入院を経験し、医療職への志望が芽生えた - ステップ例:

1. 時短勤務で生活を整えつつ、自治体の支援を活用して准看護師養成所(2年制)に入学

2. 准看護師資格取得後、地元クリニックでパート勤務スタート

3. 夜間課程の看護専門学校へ進学し、家庭と両立しながら国家試験を目指す

4. 看護師資格取得後は訪問看護ステーションで日勤勤務。安定収入を確保へ。

「介護福祉士」資格の取得方法・学習期間・費用の目安

介護分野で唯一の国家資格。高齢者や障がい者の生活支援を専門的に担い、施設・在宅・訪問ケアなど多様な現場で活躍できます。資格取得によって処遇改善や業務範囲の広がりが期待できる、実務者のステップアップに適した資格です。

介護福祉士資格の取得方法

実務経験ルート

介護職としての実務経験3年以上+「実務者研修」の修了 → 国家試験受験で資格取得。

※多くの現場で働きながら資格を目指す現実的ルート

養成校ルート

介護福祉士養成施設(専門学校・短大等/2年制)に通学 → 国家試験受験で資格取得。

※未経験からのスタートでも通いやすい学校あり

※その他のルートについては、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページを参照してください。

介護福祉士資格の学習期間・費用の目安

実務経験ルート

研修期間:約6ヶ月程度

費用の目安:約10万円(受講+試験料含む)

養成校ルート(2年制)

年間授業料の目安:約100〜150万円

初年度納入金の目安:約120~150万円※参考:公益社団法人東京都専修学校各種学校協会 令和6年度学生・生徒納付金調査結果ほか

支援制度

高等職業訓練促進給付金/介護福祉士修学資金貸付事業/介護職員資格取得支援事業など※支援の対象となるかどうかは自治体や各施設で要確認

介護福祉士の職場傾向・柔軟度

活躍分野:特別養護老人ホーム、デイサービス、訪問介護、グループホーム等

働き方の柔軟性:パート勤務・早朝のみ・夜勤なし・短時間勤務など多様なシフト体系あり。子育てや家庭状況に合わせて調整しやすい職場が多い。

未経験から目指す場合は、まず介護現場で働きながら経験を積む実務ルートと、養成校(2年制)に通う通学ルートの選択肢がある。

モデル事例:36歳・ひとり親歴3年・元スーパー勤務の場合

- 背景と動機:

「家族を介護した経験を活かして、人の役に立てる仕事を続けたい」

→パート介護職として働く中で資格取得の必要性を実感し、介護福祉士を目指す - ステップ例:

1. 施設勤務を続けながら、週末中心で「実務者研修」を受講

2. 研修費用は自治体の介護職員資格取得支援事業を利用

3. 資格取得後は正社員登用となり、処遇改善手当・勤務条件の柔軟化など待遇が改善

4. 利用者との関係づくりに自信を持ち、将来的には訪問介護にも挑戦

「保育士」資格の取得方法・学習期間・費用の目安

子どもたちの発達支援・情緒ケア・集団生活の基盤づくりを担う専門職。 保育所・認定こども園・児童福祉施設など多様な現場で活躍でき、安定性・地域ニーズの高さ・育児経験の活かしやすさが魅力です。

国家資格のため、保育士登録後は全国で就労可能。子育て期の再就職・転職にも活かしやすい資格として支持されています。

保育士資格の取得方法

保育士試験ルート(通信・独学も可能)

指定保育士養成施設以外の学校を卒業 or 実務経験+国家試験(年2回) → 合格で資格取得。

※学歴・実務経験により受験資格が異なるため厚生労働省ホームページなどを参照してください。

養成施設ルート(2年制以上)

指定保育士養成施設(大学・短大・専門学校など)を修了 → 国家試験免除で資格取得。

※未経験でも安心して基礎から学べる実践的カリキュラムあり

保育士資格の学習期間・費用の目安

資格取得ルートにより大きく異なる。

支援制度

高等職業訓練促進給付金/保育士修学費用貸付事業/保育士資格取得支援事業など※支援の対象となるかどうかは自治体や各施設で要確認

保育士の職場傾向・柔軟度

活躍分野:保育園、認定こども園、乳児院、児童養護施設など

働き方の柔軟性:早番・遅番制のシフト対応、パート勤務、週3〜4日勤務など相談可能。 育児との両立やライフスタイルに合わせた働き方が選びやすい傾向あり。

未経験からでも、子育て経験などを活かしながら資格取得を目指せるのが、保育士試験ルートの魅力。

モデル事例:35歳・育児経験あり・元事務職の場合

- 背景と動機:

「育児が落ち着いた今、子どもたちの成長支援に関わる仕事がしたい」

→家事と両立しながら資格取得ルートを検討 - ステップ例:

1. 保育士試験ルートを選び、通信講座で自宅学習スタート

2. 国家試験に合格し、認可保育園にパート勤務で就職

3. 業務経験を重ねて正社員登用へ、育児経験が園児対応にも活きる

4. 将来的には子育て支援センター職員や、児童発達支援へ職域拡大を目指す

「医療事務」資格の取得方法・学習期間・費用の目安

医療機関での受付・会計・レセプト業務など、診療業務を支える専門職。病院・クリニック・調剤薬局など、全国で安定した需要がある人気職種で、未経験からでも比較的スムーズに就業を目指せるのが特徴です。

資格は必須ではないものの、知識習得+就職支援がセットになった民間講座の修了で、採用率や業務習得のスピードが大きく変わります。

医療事務資格の取得方法

民間資格講座の受講が一般的。

通信講座ルート:教材+添削・オンラインサポートあり → 修了試験合格で認定資格取得。 ※在宅で学習できるため、育児・家事との両立に最適

通学講座ルート(専門スクール):通学+実務研修 → 医療事務関連資格取得+就業支援というルートも。

※履歴書に書けるスキル獲得+現場への即戦力を目指せるコースもあり

医療事務資格の学習期間・費用の目安

学習期間:1か月~4か月

費用の目安:約15,000円から50,000円程度(通信講座)

支援制度

教育訓練給付金対象講座/自治体の支援制度など利用可能性あり※対象となるかどうかは自治体やハローワークなどの各施設で要確認

医療事務の職場傾向・柔軟度

活躍分野:病院、クリニック、歯科、調剤薬局、健診センターなど

働き方の柔軟性:午前のみ勤務/扶養内パート/週3日〜など柔軟な就業形態が選びやすく、家庭との両立にも向いた職場環境が比較的多い傾向あり。

未経験からでも、医療事務講座の学習+資格取得を通じて、安定した医療系職場への道が開ける。 子育てやライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が叶いやすい。

40歳・子育て後の再スタート期・元営業職の場合

- 背景と動機:

「家庭と両立できる医療系の事務職で、安定した職場環境を得たい」

→子育て一段落後、資格取得にチャレンジ - ステップ例:

1. 通信講座で医療事務資格取得、レセプト・窓口対応の基礎知識を習得

2. ハローワーク経由で扶養内パート募集のあるクリニックへ応募

3. 実務を通じてスキルアップ → 正社員登用や健診センター等の転職も視野に

4. 将来的には診療情報管理士など、医療事務系ステップアップ資格の取得も検討

シングルマザーにおすすめの事務職の基礎力・効率を底上げする資格・ITスキルとは

厚生労働省のおこなった「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、正社員として働いているシングルマザーのうち、約33.6%が理学療法士や看護師などの「専門的・技術的職業」に、そして30.6%が「事務」に従事しています。

事務職は、安定した雇用と比較的決まった勤務時間という面で、子育て世代に人気の高い職種です。

本章では、事務職のなかでも経理や業務効率化に精通し、需要の高い人材としてステップアップできる簿記3級の資格とITスキルをご紹介します。

とくにITスキルは、在宅勤務など柔軟な働き方にもつながり、子育て中のワーク・ライフ・バランスを保つための強力な味方となります。

- 簿記3級

- SAP

- RPA

「簿記3級」の取得方法・学習期間・費用の目安

簿記3級は、事務分野での基礎力を上げるための”最初の一歩”といえる資格。「数字に強い事務力」が身につき、在宅や経理補助などの仕事にもすぐ活かせます。

収支や取引の記録方法を体系的に学び、経理補助や会計入力などの実務に必要な知識を身につけることができます。

未経験からでも挑戦しやすく、パートや在宅勤務の幅を広げるステップアップにも。ITや会計ソフトとの相性もよく、柔軟な働き方の基礎づくりにもつながります。

競争倍率の高い「事務」では応募条件に含まれる資格となっていることも多く、事務職を希望するのであれば取得しておきたい資格といえるでしょう。

簿記3級の取得方法

独学ルート

市販のテキスト・問題集を使って自分のペースで学習 → 日本商工会議所主催の簿記検定3級に申し込み、合格で資格取得。 ※育児中など時間の制約がある方に人気の方法

通信講座ルート

サポート付きのオンライン講座・動画学習 → 添削・模擬試験を通じて受験対策。 ※手厚いサポートと学習管理があるため、学習継続の不安がある人にもおすすめ

簿記3級の学習期間・費用の目安

学習期間: 約100時間

費用の目安:約1万円~5万円(通信講座)

支援制度

ハローワークの職業訓練講座や、自治体の母子家庭向けの受講補助なども確認を。

簿記3級を活かした職場傾向・働き方の柔軟度

活躍分野:経理補助・会計事務所・データ入力・税務サポートなど

働き方の柔軟性:在宅での帳簿入力や仕訳処理の求人があり、パート勤務や週2〜3日の勤務など、柔軟な働き方が可能。 また、フリーランスとして、請求書管理や帳簿代行などを請け負う働き方を選ぶ人も増えています。

未経験からでも、数字が得意・事務作業に関心があれば着実にステップアップできる資格。特に小さな企業や個人事業主との業務では重宝されるスキル。

40歳・シングルマザー歴5年・元保育士の場合

- 背景と動機:

「育児と両立できる在宅ワークがしたい」

→経理の求人に興味があり、簿記3級取得を目指すことに - ステップ例:

1. 子どもが登園中の時間を使って、独学+スマホアプリで学習

2. 試験前1ヶ月は模擬試験を活用して集中対策

3. 合格後、会計事務所の在宅補助スタッフとして採用

4. 業務経験を積みながら、簿記2級にも挑戦

「SAP」スキルの習得方法・学習期間・費用の目安

企業のDX推進や業務改善ニーズが高まる中、「IT×業務スキル」で価値を発揮できるSAPスキルは、今後のキャリアの武器になります。

SAPは、世界的に利用されているERP(統合基幹業務管理システム)で、財務・人事・在庫・購買・販売などの情報を一元管理できます。大手企業を中心に導入が進んでおり、操作・理解ができる人材は、経理・調達・人事部門などで重宝されます。

未経験でも、一つのモジュール(例:購買管理・財務管理など)から始めることで、無理なく習得が可能。特にExcel業務や受発注経験がある方は、現場での業務改善につなげやすいスキルです。

また、2004年にリリースされたSAP ECC 6.0のサポートと保守サービスが、2027年に終了する予定。そのため、エンジニアのような高度なITスキルが求められる職種だけでなく、テスターや運用・保守サポートなど、これから新しく学んでも取り組みやすいSAP人材の需要も高まっています。

SAPスキルの習得方法

独学ルート

SAP関連書籍・実務者ブログ・公式ヘルプサイトを活用し、自分のペースで学習 → SAP Learning Hubなどの試用環境で操作体験。 ※費用を抑えて始めたい方に人気

通信講座ルート

「でじたる女子+」ほか Udemyなどのオンライン講座で学習※質問サポートがあるプログラムなら継続しやすい

SAPスキル習得の学習期間・費用の目安

学習期間: 約140~160時間(「でじたる女子+」SAPコース修了の目安)

費用の目安:「でじたる女子+」の場合、入会金160,000円+月額最大9800円(6か月/12か月分一括払いで割引制度あり)でSAPほかRPAやWebデザインなどのITスキルを学び放題。

支援制度

「でじたる女子+」の場合、リスキリング補助金制度を活用可能。

SAPスキルを活かした職場傾向・働き方の柔軟度

活躍分野: 製造・商社・IT系企業の経理/購買/人事/在庫管理業務など

働き方の柔軟性: 在宅勤務・週2〜3日の勤務対応企業あり。業務委託・フリーランスとしてSAP操作サポートやマニュアル整備を請け負う事例も拡大中。

業務経験がある人ほど理解が深まりやすく、現場とIT部門をつなぐ架け橋になれる人材として、企業内でもフリーでも活躍のチャンスがあります。SAPは未経験でも段階的に学べるため、キャリアの幅を広げたい人におすすめ。

モデル事例:45歳・育児後の再就職希望・元営業事務の場合

- 背景と動機:

「営業事務としてSAPを一部使用していた経験あり」

→ 在宅勤務へ移行したいと考え、本格的にSAPスキルの習得へ - ステップ例:

1. 子どもが通学中の時間を使って、「でじたる女子+」でオンライン学習。販売管理、会計管理の一般的な業務知識、それをSAPでどのように操作するのかを学ぶ

2. 実際にSAPシステム上でデータの登録や、伝票の作成操作などの演習もおこない、「でじたる女子+」を修了

3. 「でじたる女子+」で学んだSAPと会計管理知識を活かし、PMO (Project Management Office) 案件を完全オンラインで業務委託

4. よりSAPに精通した専門人材を目指し、将来的には「財務モジュール(FI)」にも挑戦予定

「RPA」スキルの習得方法・学習期間・費用の目安

RPA(Robotic Process Automation)は、繰り返しの事務作業や定型業務を自動化できる技術。特にExcelの入力処理や、複数システム間の情報転記など、人手に頼っていたルーチン業務をソフトウェアロボットが代行します。

IT未経験でも始めやすく、作業時間の短縮・ヒューマンエラーの防止・業務品質向上など多くのメリットがあり、育児や家庭と両立したい方の在宅ワーク支援にも役立ちます。

RPAは 時間の制約があっても、未経験からオンライン講座や無料ツールで段階的に習得できるため、キャリア再スタート時の習得スキルとしても適しています。

また、育児と仕事を両立したいシングルマザーにとって、事務とITスキルを組み合わせることは、柔軟な働き方を手に入れる強力な武器となります。

たとえば「簿記×RPA」の組み合わせは実務に対する深い理解に自動化スキルが加わり、就業やより良い条件を求める転職の強みに。 簿記で経理補助の基礎を押さえつつ、RPAで作業効率化を図ることで、在宅ワークやフリーランスの可能性も広がります。

RPAスキルの習得方法

独学ルート

無料のRPAツール(Automation Anywhere Community Edition、UiPath StudioXなど)を活用して、マニュアルやYouTube解説で基礎習得 → 自分の業務に合った操作フローで練習。 ※費用をかけずに始めたい方に人気

通信講座ルート

「でじたる女子+」やUdemyなどのオンライン講座で、RPA開発の知識と操作を学習 → 実務シナリオを通じて応用力も養える。 ※学習管理や質問サポート付きで、継続に不安がある人にもおすすめ

RPAスキル習得の学習期間・費用の目安

学習期間: 約140~160時間(「でじたる女子+」RPAコース修了の目安)

費用の目安:「でじたる女子+」の場合、入会金160,000円+月額最大9800円(6か月/12か月分一括払いで割引制度あり)でSAPほかRPAやWebデザインなどのITスキルを学び放題。

支援制度

「でじたる女子+」の場合、リスキリング補助金制度を活用可能

RPAスキルを活かした職場傾向・働き方の柔軟度

活躍分野:幅広い業界で、 事務・経理・総務・医療事務・人事・物流などの定型業務が多い分野で導入が進行中。

働き方の柔軟性: パート・在宅勤務として開発や運用支援業務などもあり、フリーランスで導入支援やロボット設計を請け負う人も増加中。

現場視点をもつことで、RPAの価値を理解しやすくなり、導入支援の担い手として重宝されます。とくに事務との組み合わせが◎ 業務効率化と自分らしい働き方の両立に役立つスキルです。

モデル事例:38歳・パート勤務歴10年・元営業アシスタントの場合

- 背景と動機:

Excel業務の繰り返し処理が負担となり、「自動化できるかも」とRPAに興味

→ 自宅時間を活用して学習を開始 - ステップ例:

1. 育児の合間に「でじたる女子+」でRPAの学習を開始

2.「でじたる女子+」では国産RPAで国内での需要の高いBizRobo!の開発環境を提供。RPAツールの操作の基礎を学ぶ

3. 実務に近いシナリオでのロボット開発をサポート付きで演習

4. 在宅ワークでRPA運用サポートの業務委託案件に応募し、採用

5. 実務経験を重ね、RPA開発案件にも挑戦

資格取得を支援する制度を活用しよう

「資格は取りたいけれど、学費や生活費が不安…」そんな方に向けて、国や自治体ではさまざまな支援制度を整備しています。以下のような制度を上手に活用することで、負担を軽減しながらスキルアップを目指せます。

自立支援教育訓練給付金の利用方法

自立支援教育訓練給付金は、「ひとり親家庭の親」がスキルや資格の取得のために受講した講座の受講料が、受講修了後に一部助成される制度です。給付金を受け取るためには、受講した講座が適職に就くために必要であると認められた、厚生労働大臣指定の教育訓練講座である必要があります。

この制度を利用することで、受講の経済的な負担を軽減しながら、新たな一歩を踏み出すためのスキルや資格を取得することが可能となります。

スキルや資格を取得することで、子育てがひと段落した後でも、キャリアアップが見込まれる職種に就ける可能性が高まるでしょう。申請手続きや利用条件についての詳しい内容は、お住まいの自治体にご相談してみましょう。

自立支援教育訓練給付金の制度例

【埼玉県春日部市】

対象者:市内在住で、20歳未満の児童を養育するひとり親 ※他にも条件あり

支援内容:一般教育訓練給付金対象講座の受講料の60%(上限20万円)を支給

特徴:専門実践教育訓練の場合は最大160万円+条件を満たす場合、資格取得後の追加支給もあり

参考:春日部市公式ページ

※支援制度の内容や対象者の条件は、自治体や講座の種類・学習期間によって異なります。受講前に必ずお住まいの自治体窓口で事前相談を行い、最新の情報をご確認ください。

高等職業訓練促進給付金を活用して学び直し

高等職業訓練促進給付金は、「ひとり親家庭の親」がスキルや資格を取得する際に、6か月以上養成機関に就業する場合に訓練期間中に生活費として一定額が支給される制度です。支援を受けることで訓練中の経済的な不安を軽減し、学びに集中できる環境を整えることができます。

前出の厚生労働省による「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」で「役に立っている」と回答があった、理学療法士や看護師・准看護師、介護福祉士や保育士などの資格取得も含まれており、IT分野などでの民間資格などの取得も、支給の対象となる場合があります。高等職業訓練促進給付金についても、詳しくはお住まいの自治体にご相談ください。

高等職業訓練促進給付金の制度例

【兵庫県宍粟市】

対象者:20歳以下の児童を養育するひとり親で、宍粟市に住所がある方※他にも条件あり

支援内容:高等職業訓練促進給付金 月額10万円(市民税課税世帯は70,500円)、修業期間の最後の1年間は月額14万円(課税世帯は115,000円)※取得する資格により支給期間が異なる

高等職業訓練修了支援給付金 修了後に5万円(市民税課税世帯は25,000円)を支給

対象資格例:看護師、保育士、介護福祉士、美容師、理学療法士、IT系民間資格など

特徴:窓口での事前相談・申請が必須

参考:宍粟市ホームページ

※支援制度の内容や対象者の条件は、自治体や取得を目指す資格・修業期間によって異なります。申請前に必ずお住まいの自治体窓口で事前相談を行い、最新の情報をご確認ください。

働きながらスキルを磨ける「リスキリング補助金」もチェック

「転職はまだ考えていないけれど、今の職場でスキルを伸ばしたい」「いきなり資格を取るのはハードルが高い……」そんな方におすすめなのが、経済産業省が進めるリスキリング補助金です。

「でじたる女子+」では、このリスキリング補助金を使って、SAPやRPAなどのビジネスITスキルを学べます。また、生成AIやIT基礎講座など実際に職場で活かせる講座も多数あります。

「自分もリスキリング補助金の対象になるのかな…?」と気になる方は、LINEで友だち登録をしていただき、まずは無料カウンセリングから気軽に相談してみてください。

「でじたる女子+」では実際にビジネスITスキルを学んだシングルマザーの方の体験談も公開されています。子育てをしながらフルリモートの業務で柔軟に働いているリアルな声を、ぜひチェックしてみてくださいね。

迷ったときの相談窓口は?

「どの資格を取ればいいか迷っている」「制度の使い方が分からない」そんなときは、ひとりで抱え込まずに自治体などの相談窓口を活用しましょう。

母子家庭等就業・自立支援事業:就業相談、履歴書の書き方、面接対策など

自立支援プログラム策定事業:ハローワークと連携した個別支援プランの策定

地域の自治体窓口:制度申請のサポート、講座の紹介など

自治体により細かな運用やサービス内容は異なりますが、多くの自治体では、予約制で専門相談員によるキャリアカウンセリングを実施しており、利用料も無料のケースが多いです。

あなたの「これから」を応援しています

厚生労働省の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」では、現在の仕事を変えたい理由(最も大きな理由)として、回答したシングルマザーの半数近くが「収入が良くない」と答えています。

収入面での不安だけでなく、時間的な制約、育児と仕事のバランス。 シングルマザーが働くうえでのハードルは決して小さくありません。

ですが、資格やスキルは、あなたの「できること」を増やし、選べる仕事や働き方の選択肢を広げてくれます。

今すぐにすべてを変える必要はありません。 まずは、興味のある資格について調べてみること。 そして、相談窓口を訪ねてみること。 それが、あなたの未来を変える第一歩になるかもしれません。

「無理かもしれない」と感じたときこそ、「できるかもしれない」と思える小さな一歩を踏み出してみましょう。あなたとお子さんの明日が、より豊かで安心できるものになりますように。