フリーランスとして安心して働くために知っておくべきフリーランス法と相談窓口

2024年11月よりフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 )が施行されました。柔軟な働き方を求めてフリーランスとして働くことを希望する女性が増える一方で、業務を受注するときは、発注者にくらべて立場が弱くなりがちという実態があります。フリーランスとして安心して働くために、具体的なトラブル事例も交えながら、このフリーランス法に関して知っておきたい・注意すべきポイントを解説します。

目次

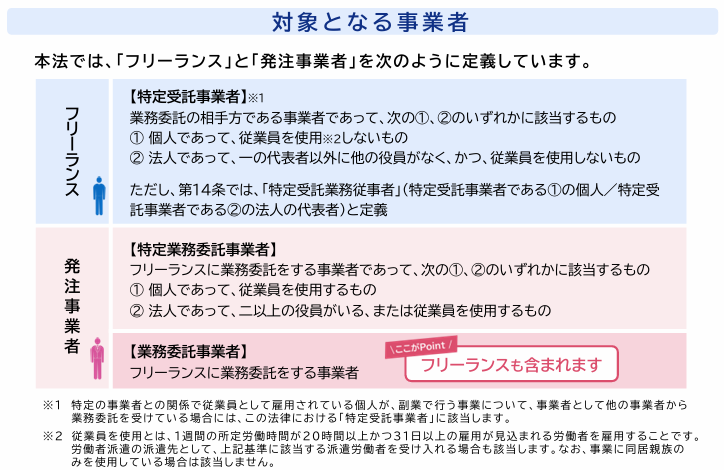

フリーランス法とは誰を対象としているのか

出典:「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」(内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省)(https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html)

フリーランス法の対象となるのは、「フリーランス(特定受託事業者)」と「発注事業者(特定業務委託事業者・業務委託事業者)」です。立場を判断する上での重要なポイントは、従業員の有無、役員が複数いるかどうか、さらに業務を委託する側か受託する側かという点です。

一般的に「フリーランス」と聞くと、個人のプログラマーやデザイナー、カメラマンといった職業が思い浮かぶかもしれません。一方、フリーランス法が対象とする「フリーランス」の定義は、業種や業界を問わず、企業に属さない「従業員のいない個人」や「役員1名だけの法人」が該当します。

フリーランスであっても、他のフリーランスに業務を委託する場合には、「業務委託事業者」としての立場となり、「取引条件の明示義務(第3条)」が適用されるため注意が必要です。

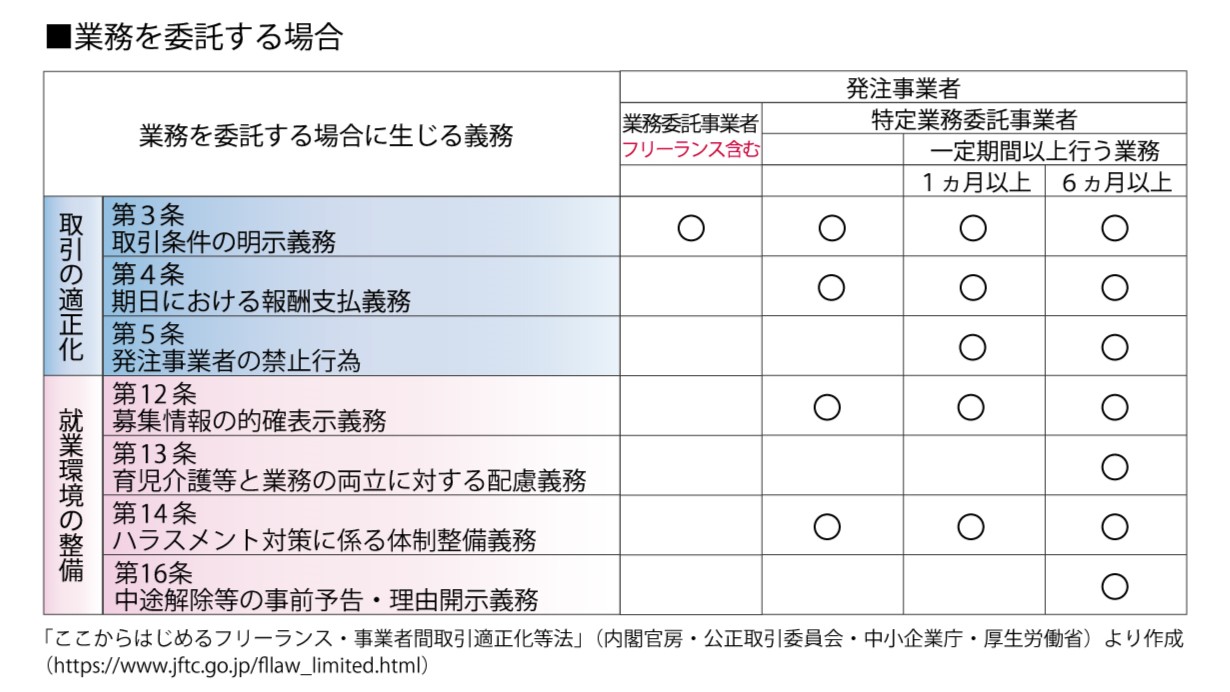

フリーランス法に定められている発注事業者が負うべき義務と禁止行為

フリーランスとして働いていると、「突然契約を切られるのではないか」「無理な要望を断ると次の仕事が来なくなるのではないか」といった不安を抱えることもあるでしょう。そうした事態に備え、法律をもとにトラブルへの対処法を知ることで、より安心して仕事に取り組めるようになります。

フリーランス法は、働き方の多様化に伴い増加しているフリーランスが、安心して働ける環境を整備することを目的とした法律です。この法律では、

フリーランス同士の取引であっても注意 取引条件の明示義務(第3条)

■トラブル例「電話で取引条件を伝えられたが、作業終了後に電話で伝えられた条件と異なる報酬が支払われた」

業務を受託する際は、取引条件が「書面」又は「電磁的方法」で明示されていることを必ず確認しましょう。

口頭や電話による口約束では取引条件の明示には該当しません。発注事業者は取引条件を「書面」又は「電磁的方法」でフリーランスに提供する義務があります。

例えば書面は「契約書」や「発注書」、電磁的方法はメールやチャットツールなどが該当します。SNSメッセージやチャットツールなどで条件が提供された場合は、削除や変更を防ぐためスクリーンショットを残しておくと安心です。

明示すべき取引条件の事項

- 発注事業者およびフリーランスの名称

- 業務委託をした日付

- 報酬の金額および支払期日

- 給付の内容

- 給付を受領する期日・役務の提供を受ける期日

- 給付を受領する場所・役務の提供を受ける場所

- (検査する場合)検査を完了する期日

- (現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払い方法

取引条件の明示義務(第3条)はフリーランス(業務委託事業者)とフリーランス(特定受託事業者)間の取引でも対象となるため、自分が発注者側となる場合には義務が課せられることへの注意が必要です。

報酬がなかなか支払われない」 報酬の支払期日における義務(第4条)

■トラブル例「業務を終えて3か月以上経つのに、報酬が支払われない」

報酬の支払期日は、契約時に必ず確認しましょう。再委託業務の場合、元委託の支払期日以降の支払いとなることも考えられます。

発注事業者は、発注した物品等を受け取った日から数えて「60日以内(再委託の場合は元委託支払期日から起算して30日以内)のできる限り短い期間内」で報酬の支払い期日を定める義務があります。

支払期日を定めていなかった場合では、発注事業者が発注した物品等を受領した日が期日と見なされます。また、支払期日を定めていても、物品を受領した日から60日以内よりも後に決められている場合には、受領した日から数えて60日後が支払期日となります。

「報酬を減額された、受領後に返品された」 発注事業者の禁止行為(第5条)

■トラブル例「相手方の業績悪化を理由に報酬を減額され、納品したものを受領後に返品された」

1か月以上の期間で業務を行うフリーランス(特定受託事業者)に対し、発注事業者(特定業務委託事業者)がフリーランスの責任がない理由で報酬を減額すること、受領後に成果物を返品することはできません。

1か月以上の期間行う業務では、発注事業者には7つの禁止行為が定められています。

「報酬の減額」や「受領後の返品」以外にも、フリーランスに責任がないのに受領を拒否しすること、著しく低い報酬額を不当に定めること、業務に関係のない自社の製品などを購入させること、ついでだからと無償で追加の業務をさせること、あらかじめ定められていた範囲外でやり直しをさせることなども禁止されています。

発注事業者の禁止行為

- 報酬を減額

- 受領後の返品

- 受領を拒否

- 買いたたき

- 物品や役務の購入、利用強制

- 不当な経済上の利益の提供要請

- 不当な給付内容の変更、やり直し

「報酬が募集情報で見た額より少なかった」 募集情報の的確表示義務(第12条)

■トラブル例「募集情報には報酬が20万円と表示されていたのに、契約では18万円とされた」

広告によりフリーランスを募集する場合、業務内容や報酬額などについて虚偽の表示や誤解を招く表記をすることは禁止されています。募集情報は正確かつ最新の内容に更新する必要があります。

ただし、応募後に当事者間の合意があった場合には、応募時の情報を変更して契約を結ぶことが認められているため、契約時には内容を十分に確認し、当事者間ですり合わせることが重要です。

ここでいう広告には、新聞や雑誌だけでなく、ホームページやクラウドソーシングサービスなども含まれます。募集情報と契約内容に違いがある場合にそれを主張するためには、募集情報が掲載されている広告を保存しておくことが重要です。また、ホームページやクラウドソーシングサービスに掲載される募集情報については、書き換えが可能な場合があるため、スクリーンショットを残しておくなどの対応を取るとよいでしょう。

「介護(育児)で定例ミーティングに出られない」 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(第13条)

■トラブル例「介護(育児)のため、特定の曜日に実施しているオンラインミーティングの時間を変更してほしい」

6か月以上の期間にわたる継続的業務を行うフリーランス(特定受託事業者)から、当該継続的業務委託に係る業務と育児や介護との両立を図るための申し出があった場合、発注事業者(特定業務委託事業者)は必要な配慮を行う義務があります。

具体的には、妊娠、出産、育児や介護により、フリーランスから配慮に関する申し出があった場合には、発注事業者は以下を行う必要があります。

- 申し出を把握 ※フリーランスからの申し出を無視しない

- 取り得る選択肢を検討

- 配慮の内容を伝達し実施する または 配慮できない理由について伝達する

なお、6か月未満の期間で行う業務であっても、必要な配慮をするよう努めなければなりません。

「セクハラ、マタハラ、パワハラを受けた」 ハラスメント対策に係る体制整備義務(第14条)

■トラブル例「妊娠をしたことにより、嫌がらせを受けています」

発注事業者(特定業務委託事業者)はフリーランス(特定受託事業者)に対するハラスメント防止のために必要な体制整備などをしなければなりません。

- セクシュアルハラスメント(セクハラ)

- 妊娠や出産に関するハラスメント(マタハラ)

- パワーハラスメント(パワハラ)

発注事業者が行う体制整備には、「ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化や周知」、「相談窓口などの体制整備」、そして「ハラスメントへの迅速な対応」などが含まれます。

フリーランスからの相談に対応できる体制を整備し、ハラスメントに関する相談を受けた場合でも、不利益な扱いをしてはならないと定められています。もし思い当たる点があれば、遠慮せず相談窓口を利用してみましょう。

突然、業務委託の更新を打ち切られた」 中途解除等の事前予告・理由開示義務(第16条)

■トラブル例「継続して業務を発注してもらえると思っていたのに、業務委託の更新を打ち切られた」

6か月以上の期間にわたって行う業務をフリーランス(特定受託事業者)に委託している場合、発注事業者(特定業務委託事業者)は契約を解除する場合や更新を行わない場合に、30日前までにその旨を予告する義務があります。

この義務は、フリーランスが契約終了後の収入を確保するため、新しい仕事を円滑に見つけられるよう配慮されたものです。ただし、フリーランスの責めに帰すべき事由がある場合や、災害などのやむを得ない事由により予告が困難な場合は、例外として適用されないこともあります。

また、フリーランスから契約解除を申し出る場合には、この法律の規定は適用されません。その際、契約解除はフリーランスの自由な意思に基づき、双方の合意の上で行われる必要があります。

さらに、明らかに1回限りの業務やプロジェクト単位の契約など、断続的な業務ではこの義務が適用されない場合があります。ただし、そのような場合でも契約が更新とならないことを事前に伝達することが望ましいとされています。

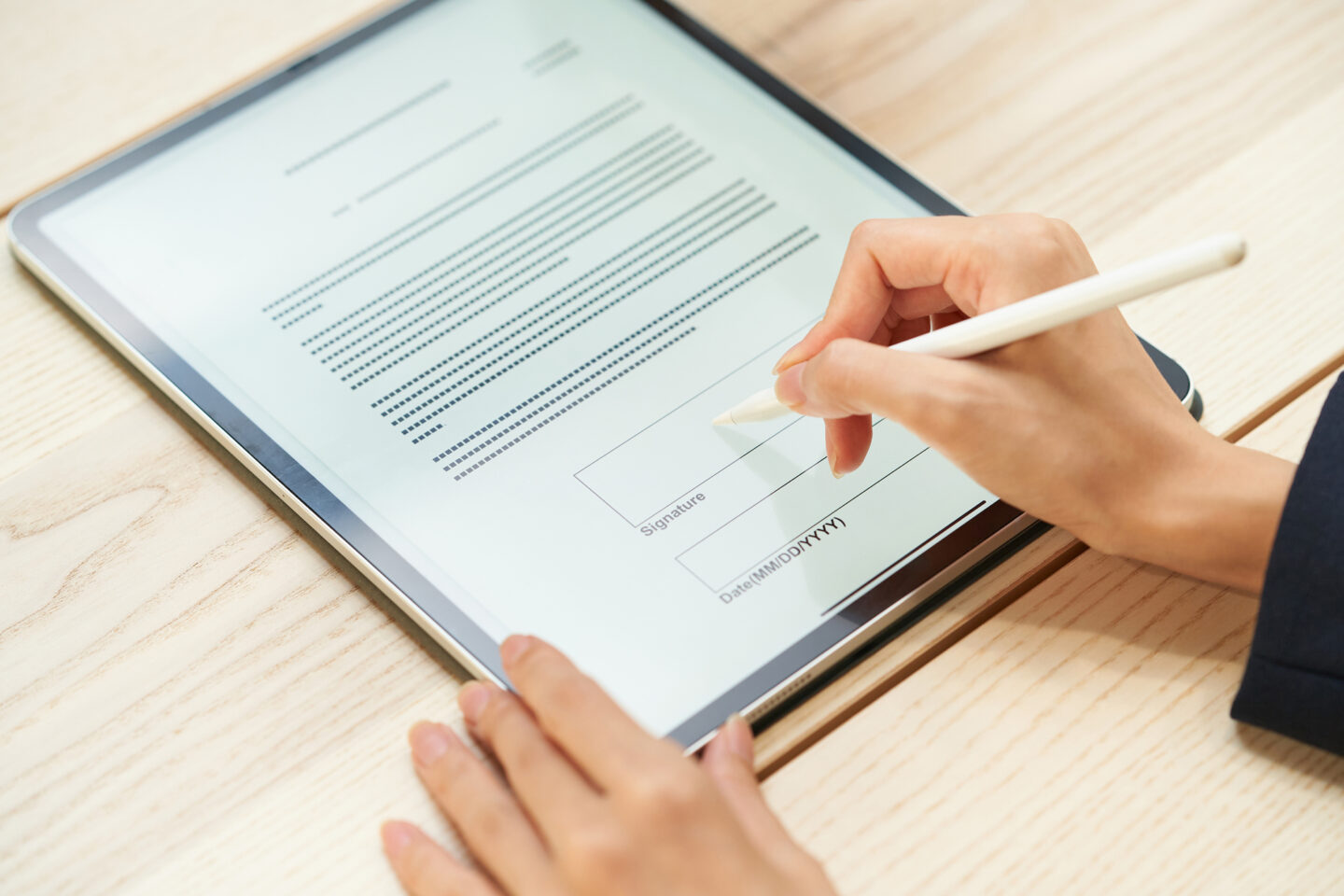

安心して働くためにフリーランス法の意義を理解しておこう

フリーランス法が施行されたものの、法律を知らない業務委託事業者も少なくありません。中には、悪意なく無理な要求をしてくる事業者もいるかもしれません。安心して働くためには、フリーランス自身が法律の内容を知り、発注側とのトラブルに対して自衛の意思を持つことが大切です。

たとえば、契約書を締結する際には、契約前に取引条件が明示されていることを確認し、内容をしっかり読み込んで理解することが必要です。疑問点がある場合は、契約前に確認する必要もあるでしょう。

特に金額が大きな仕事の場合、弁護士など専門家に契約内容を確認してもらい、不利な点がないかチェックを依頼することも検討すべきです。

また、取引条件の明示義務に基づき、電磁的方法(SNSメッセージやチャットツール)で条件が明示された場合、内容を書き換えられたり、データが消えたりする可能性を考慮し、取引条件をデータやスクリーンショットとして保存しておくことが重要です。

不当な扱いを受けた場合にも同様に、通信内容を保存して証拠を残すことも有効です。

フリーランスが困った時のための相談窓口

フリーランスは発注者にくらべて立場が弱くなりがちです。フリーランス法が周知されることで、より安心して仕事ができる環境が整うことが期待されます。

しかし、それでも取引条件をあいまいにされたり、報酬が支払われない、あるいはハラスメント被害を受ける可能性が完全になくなるわけではありません。

こうしたトラブルに対処するため、厚生労働省では特定受託事業者であるフリーランスが相談できる窓口が用意されています。(フリーランス110番 https://freelance110.mhlw.go.jp/)電話やメールでの相談対応だけでなく、和解のあっせんなど、フリーランスの力となるサポートを提供してもらえます。困ったことがあれば、一人で抱え込まずに相談窓口を利用しましょう。