フリーランスとして初めての確定申告 知っておきたい確定申告の基本とスムーズな進め方

ライフスタイルに合わせた働き方や収入アップを目指して、フリーランスや副業を始めた場合、確定申告の時期が近くなるにつれ少し気が重くなっている方も多いのではないでしょうか。普段から帳簿や必要書類を整理している場合はスムーズに進められますが、特に初めての確定申告では「何から手をつければいいのか」と迷ってしまうこともありますよね。3月に入ると相談窓口が混雑することが予測されるため、必要書類を早めに準備し、計画的に取り組むことが大切です。

目次

フリーランスと確定申告

フリーランスとして働くことには、自分で働く時間や場所を決められ、ライフスタイルに合わせた働き方をしやすいというメリットがあります。その一方で、納税に関する手続きを自分で行わなければならないという責任があります。

会社で働いている場合は、会社が給与から税金を差し引き、国に納めています。しかし、フリーランスや副業をして一定以上の収入を得ている場合には、自分で税金を申告し納税する必要があります。その手続きが確定申告です。

確定申告では、1月1日から12月31日までの1年間の収入や経費をもとに税金計算を行います。そして、その内容を翌年の確定申告の時期に税務署へ提出します。確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日ですが、令和7年(2025年)の場合は開始日と締め切りの日が土日にあたりますので、提出期限は2月17日(月)から3月17日(月)となります。

フリーランスが確定申告をするとき準備するものは?

日々の取引をもれなく記録するためには、定期的な帳簿づけと必要書類を残していくことが必要です。フリーランスを始めたばかりの時期や取引が少ない場合には、確定申告の時期にまとめて書類を準備する方もいるでしょう。ただ、取引が増えてくると、毎日や週に一度などスケジュールを立てて帳簿を記入する必要が出てきます。

今から帳簿づけを始める方も、すでに帳簿をつけている方も必要書類を整理し、抜けもれがないか確認しましょう。

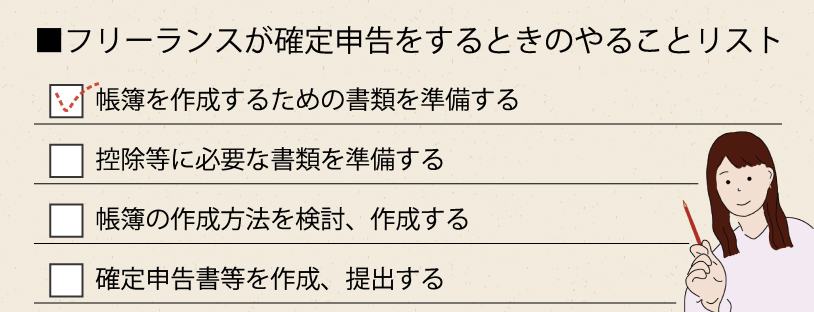

フリーランスの確定申告 やることリスト

下は、フリーランスとして働く方が確定申告をするときの大まかな流れ・やることリストです。なお、確定申告は自分自身や家族の収入、働き方など、状況に合わせて必要書類や作業等も違ってきますので、よくご自身で確認してください。

では、以下で詳しく説明していきます。

帳簿を作成するための書類を準備する

帳簿を作成するための書類は、大まかに「収入に関する書類」と「経費に関する書類」に分かれます。帳簿を作成する際や、確認する際には、それぞれの記録を証明する関連書類をそろえましょう。

正確な帳簿は確定申告を行うときに欠かせません。税務署から申告内容について問い合わせがあった場合に備えて、個人事業主であれば帳簿や関連書類は7年(書類によっては5年間など)保管する必要があります。これらの書類を内容や日付順に整理し、1年ごとに分けて管理することで保管期間終了後の処理もスムーズになります。

帳簿をつける際には、基本的に日付順で記入するため、書類も日付順に並べておくと帳簿を記帳する際や、確認をするのにも便利です。

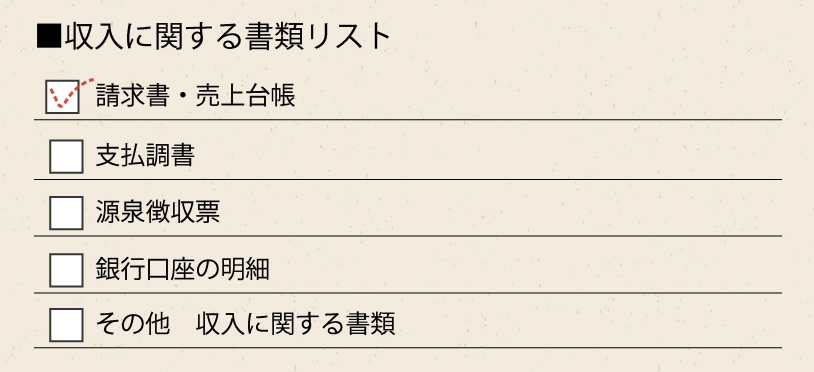

収入に関する書類

売り上げや給与収入に関する書類をすべてそろえましょう。銀行口座は事業用の口座を作っておくと、もれがないかを後から確認するのにも便利です。

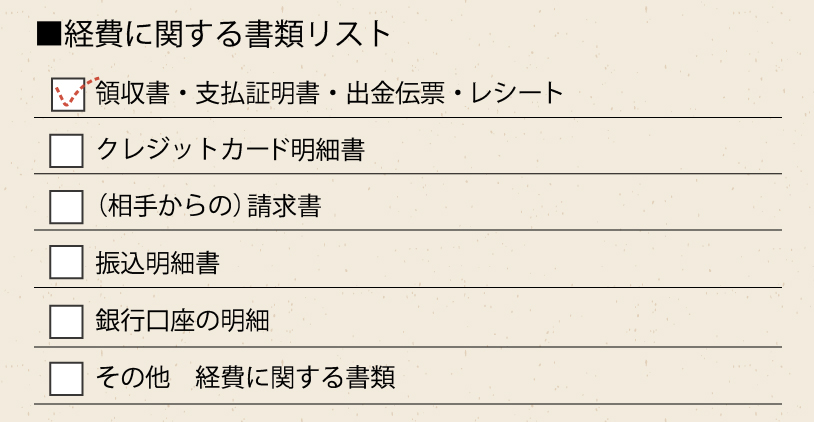

経費に関する書類

領収書や明細書を確認し、経費として計上できるものを整理しましょう。事業用のクレジットカードを作成しておくと、生活の支出と分けられるため便利です。

光熱費や通信費、家賃など、生活だけでなく事業にも利用している費用を忘れずに計上しましょう。これらの費用は、事業に使用している割合を算出し、家事按分することで事業経費として計上することが可能です。割合は事業を行っている日数や時間、使用スペースなどをもとに計算します。

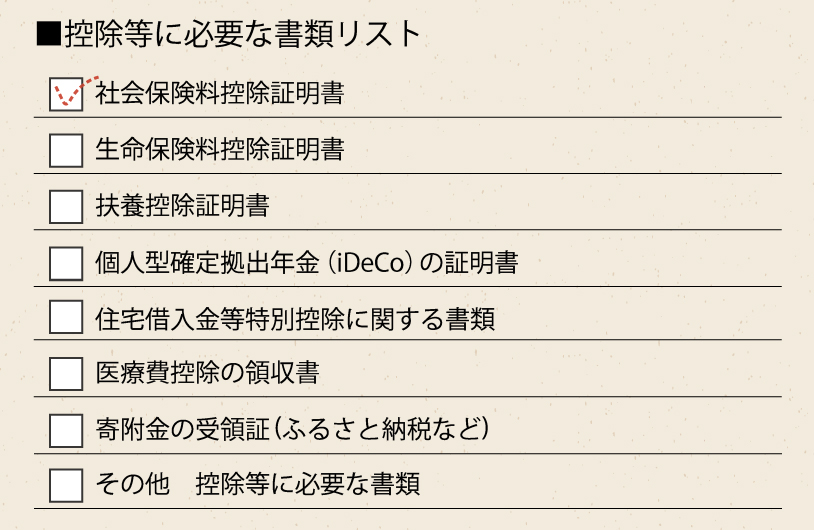

控除等に必要な書類を準備する

課税所得を計算するために収入から差し引く控除に関連する書類は、忘れずに準備しましょう。会社員の場合、年末調整で保険料控除や扶養控除を受けることができますが、フリーランスとして働く場合はこれらの控除も自ら確定申告で申請する必要があります。

また、会社で年末調整を行った場合でも医療費控除や、住宅借入金等特別控除の1年目については、確定申告で別途申請する必要があります。控除や副業の確定申告を行う際には、源泉徴収票も忘れずに準備してください。

ふるさと納税をワンストップ特例制度で申請している場合でも、確定申告を行う際には改めて申請が必要です。申告しないと、寄付金控除が適用されないため注意が必要です。

帳簿の作成方法を検討、作成する

効率的に帳簿づけを行うためには、ExcelやGoogleスプレットシートなどの表計算ソフト、または会計ソフトを活用するのがおすすめです。

表計算ソフトを利用する場合は、インターネットで公開されているテンプレートを活用することをおすすめします。あらかじめ必要な項目が設定されているテンプレートを使用すれば、取引内容を入力するだけで簡単に帳簿を作成できます。

会計ソフトは有料のものが多いですが、取引の自動記録や仕分けの自動化といった便利な機能が備わっており、帳簿づけの手間の軽減や入力ミスの防止にも役立ちます。自分の事業規模や取引量に合わせて最適な方法を選びましょう。

確定申告書等を作成、提出する マイナンバーとe-Taxを活用しよう

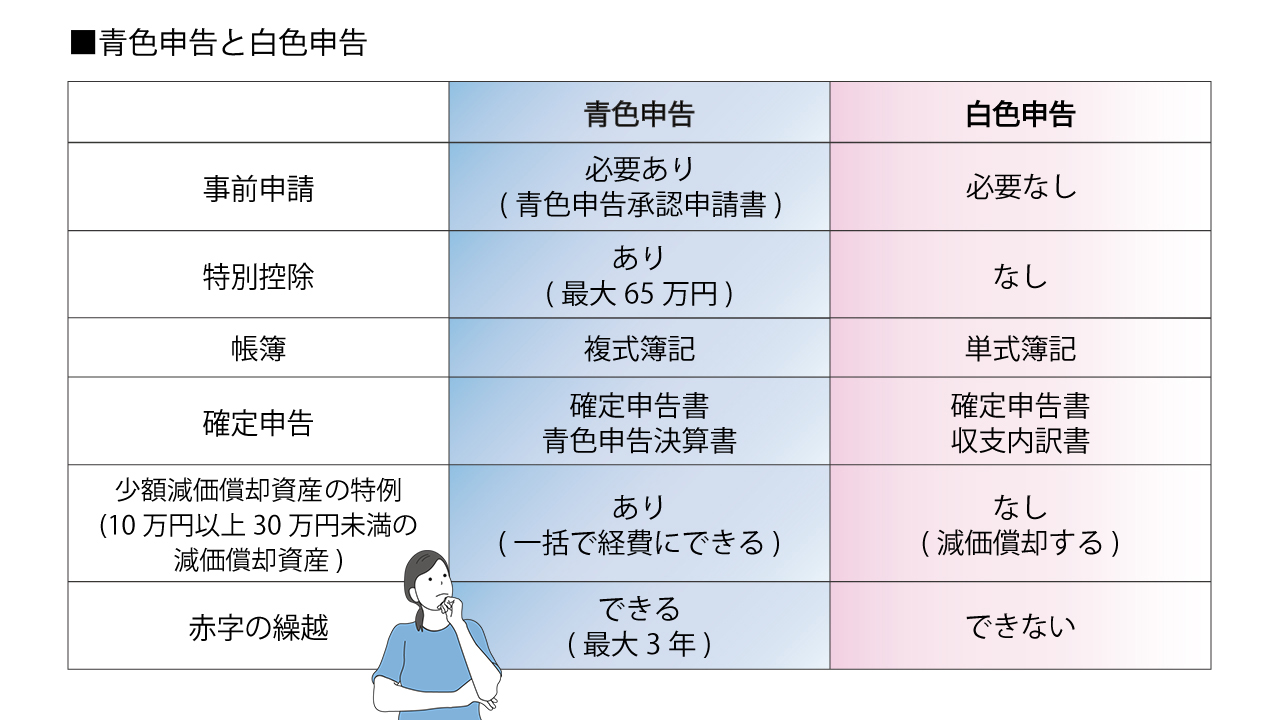

帳簿を完成させた後は、青色申告の場合は青色申告決算書を、白色申告の場合は収支内訳書を作成します。これらの内容を基に確定申告書を作成して提出します。

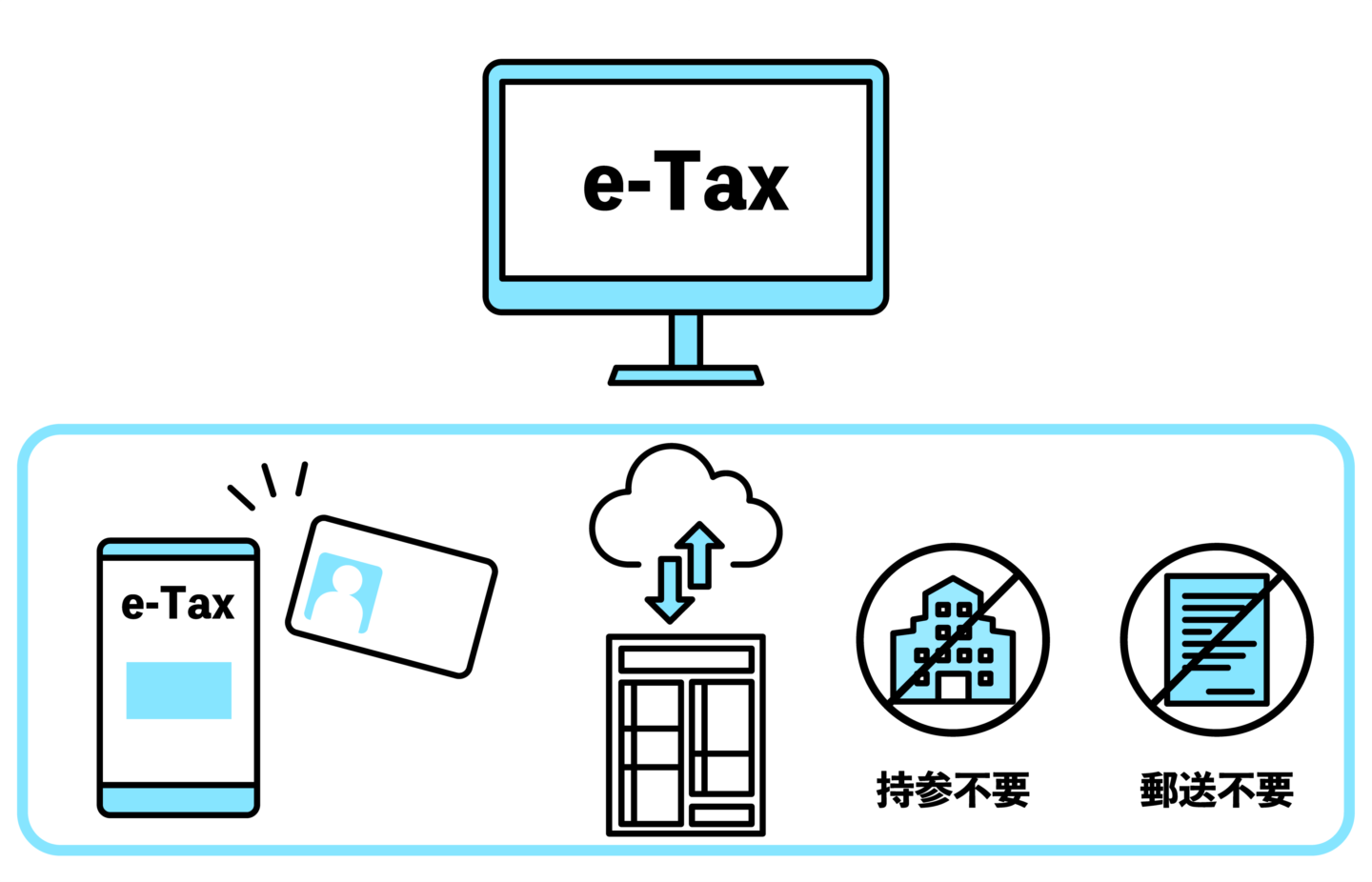

国税庁のe-Taxを利用することで、確定申告書の作成と提出がスムーズに行えるでしょう。作成した書類を印刷して税務署に持ち込む、郵送する、または電子申告する方法があります。

青色申告の場合、電子申告を利用することで青色申告特別控除を最大限に適用できるため、電子申告の活用をおすすめします。マイナンバーカードとそれを読み取れるスマートフォンがあれば、ICカードリーダーが不要なため、より手軽に電子申告が行えます。

青色申告を希望する場合の提出時期にも注意

青色申告特別控除を活用でき、最大65万円の控除を受けられる青色申告ですが、これを行うには事前に税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。この申請書は提出時期が決まっており3月15日までに提出しなければなりません。1月16日以降に新たに事業を開始する場合は、事業開始から2か月以内に提出することが求められます。

2024年以前から事業を始めていて、今年から青色申告を希望する場合は、確定申告の提出期限までに申請書の提出を済ませておく必要があることを意識しておきましょう。

また、最大限の控除を受けるためには、複式簿記を用いて正確に取引を記録するなど、白色申告よりも複雑な帳簿づけが求められるため、会計ソフトの導入を検討したり、専門家のアドバイスが必要となるかもしれません。

確定申告の準備、相談はお早めに

確定申告を提出し所得税を納付する(場合によっては還付金が発生するため、それを受け取る口座を設定を行う)ことで、申告が完了します。

確定申告の内容に不安がある場合は早めに準備を始め、分からない点があれば提出前に税務署や税理士などに相談しましょう。確定申告が必要であるにもかかわらず、確定申告の提出が遅れたり、提出を行わなかった場合には、延滞金や加算税を支払うことになります。特に確定申告の時期には相談機関が混雑することが予測されるため、余裕を持って確定申告を行いましょう。

また、今年は確定申告の準備が十分にできていなかったと感じる場合には、翌年の確定申告のための準備を今のうちから少しずつ進めることで、来年は心にゆとりを持って確定申告を進められるでしょう。